篠原勝美知財高裁所長は、これまでの東京高裁知財部と知財高裁の違いについて「知財高裁は、比喩的に言えば、東京高裁の内部にあって、従来、民事通常部と知財部との間を画してきた細い点線を、太い実線に改め、霞ヶ関の裁判所合同庁舎17階の知財部エリアが、一定の事件を除いて全国を管轄する実質的な知的財産専門裁判所であることを、内外に見える形で明確にしたものといえるかと思います。」(『ジュリスト』2005/7)と述べている。

篠原氏の発言にあるように、これまでの東京高裁を土台としたものであり、東京高裁での知財強化の歴史の延長線上にあるともいえる。以下、沿革をまとめる(知財高裁HP)。

- 1948年(昭和23年)特許法改正、東京高裁を専属管轄とする審決取消訴訟制度開始。

- 1950年(昭和25年)11月 審決取消訴訟事件と知財関係の控訴事件を集中的に扱う第5特別部が創設。 その後、第5特別部の特別扱いを変更し、民事通常部の中の知財を扱う部になる。

- 1958年(昭和33年)3月 第6民事部が知財関係事件の1専門部へ。

- 1959年(昭和34年)12月 第13民事部が知財関係事件の2専門部へ。

- 1985年(昭和60年)1月 第18民事部が知財関係事件の3専門部へ。

- 2002年(平成14年)4月 第3民事部が知財関係事件の4専門部へ。

- 2004年(平成16年)4月 第6、第13、第18、第3民事部が、知的財産部第1部~第4部へ名称変更。大合議制導入に伴い、知財大合議部として第6特別部を創設。

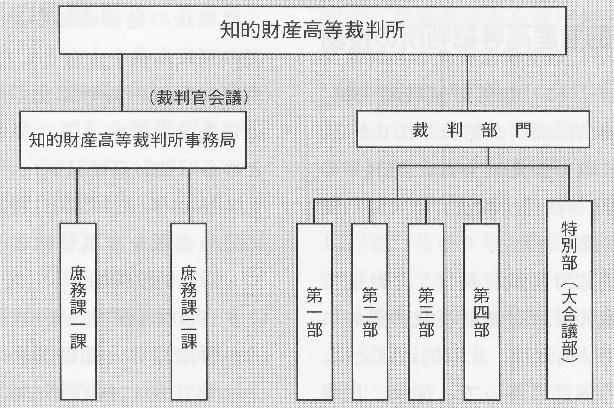

- 2005年(平成17年)4月 知的財産部第1部~第4部及び第6特別部が、知的財産高等裁判所の通常部(第1部~第4部)と特別部(大合議部)に移行。【資料1-1】

| 知財高裁HPより http://www.ip.courts.go.jp/aboutus/organization.html |

② 現状の知財高裁の守備範囲は、

- a.技術系の事件の控訴審

- b.管轄内の非技術系の事件の控訴審

- c.特許庁の審決の取消訴訟

| 知財高裁HPより http://www.ip.courts.go.jp/aboutus/organization.html |

篠原勝美知財高裁所長は「裁判所としては,知的財産をめぐる紛争について,充実した審理を行い,ハイレベルの専門的知見を踏まえた適正な判断を迅速に行うことにより,知的財産権の保護を図るとともに,その裁判情報等の成果を内外に情報発信していくことが,自らに課された重大な責務であると考えております。個々の事件の適正,迅速な処理に努めるという司法の原点に思いをいたし,知的財産高等裁判所に対する皆さま方の御期待に沿えるよう,着実に歩みを進めて参りたいと考えております。」(知財高裁HP)と述べている。

まず、専門委員は、民事訴訟法第92条の2での「裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」との規定他、同法92条の3~92条の7等の規定に基づいている。

特許・実用新案の事件で急激なスピードで進歩し細分化した技術を的確に対応し、信頼性・納得の高い裁判を行う上で、技術的に特に難解な争点を含み、専門的な知見を要するような場合の技術的なサポートをする制度である。「裁判所調査官が常勤かつ一般的な分野であることに対して、専門委員は非常勤かつピンポイント的であることに特徴がある」(篠原所長『ジュリスト』2005/7))という。

最高裁から任期2年の非常勤の裁判所職員として任命され、名簿に登録されており、必要に応じて追加任命して行く体制である。任命手続きは公平性を担保するために、複数の学会から推薦を受けた大学教授等が全体の半数以上を占めている。

裁判所では、事案の内容を検討し、専門委員の名簿の中から最適な人を指定し、事前に審決や特許公報等の写しを送付して準備をしてもらった上で、期日に備えている。

実体的には、争点整理手続期日に1~2回、1回につき30分~半日程度関与する例が多いようである。1年間の活用実績では、延べ出廷回数83回、特許・実用新案関係の事件のうち約40件に関与している。

一方、裁判所調査官は、民事訴訟法第92条の8での「裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。」との規定及び92条の9に規定に基づいている。

裁判所調査官は、特許庁の審査官・審判官経験者で、2002年4月からは弁理士出身者も加わっている。分野は機械、電気、化学の3分野に各3~4名が所属し合計11名になる。裁判所調査官は「特定の裁判官と対応してサポートしているわけではなく、オールラウンドに弁論準備手続を担当する裁判官全員と事件ごとに担当するシステムになっています。したがって、裁判官と調査官との組合せはアトランダムです、このようなシステムによって、裁判官、調査官とも偏らない目で、オールラウンドな視点での事件への見方ができているのではないかと思っています」(塩月判事 同書)となっている。

また、調査官11人は、同じ部屋で執務しており、調査官同士の情報交換も行われているようである。

また、調査官は、「弁論準備手続当日において、当事者の主張でわかりにくいところがあれば、調査官自らも発言して主張の理解に努めている」(塩月判事 同書)となっている。また、弁論準備手続が終わった段階で調査官は、報告書あるいは口頭報告によって、事件について裁判官に意見を述べるが、「報告書の態様もメモ程度のものから詳細なものまで千差万別でして、弾力的な運用がなされております」(塩月判事 同書)となっている。

また、報告書の開示については、報告書そのものは裁判の資料を新たに追加するものではなく、過渡的な参考資料でしかないので、訴訟の遅延などを考慮して、法改正の検討会の段階から「開示はしない」となっていた。ただし、裁判所の運用として、「裁判所の調査官が当事者に質問を発して、又は立証を促すという権限を行使することで、必要に応じて技術的な事項について、裁判所調査官は、この論点について自分はこのように考えていますという認識を当事者及び裁判官の目の前で示すことで、裁判所調査官が分かる。そうすると、裁判官と調査官と当事者との間の認識の共通化を図ることができる」(吉村前企画官 同書)となっている。

また、専門委員と調査官との意見の使い分けについては「よりどちらが理解できるかということで裁判官は振り分けたいと思っていますけれども。調査官はそれほど専門性はない。特に当該事件については離れたところがあります。それよりは専門性に密着した専門委員の説明を聞いた方がより理解しやすい、そういう切り方です。」(塩月判事 同書)としている。

実績的には、商標・意匠の事件には裁判所調査官が関与せず、特許・実用新案の審決取消訴訟(法律問題が争点となる事件は除く)には全件裁判所調査官が関与し、控訴事件については、案件ごとに調査官関与が検討されている。